top of page

歴代住職

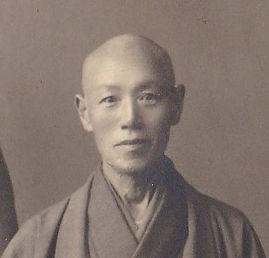

開基住職 岩佐 祐迨(いわさ ゆうたい)

明治7年10月12日、滋賀県の琵琶湖の北の畔、「聞明寺」住職岩佐秀学、よし鶴の二男として出生。長男賢明師、三男順道師がいた。

明治29年2月に京都開導学館を終了し、明治30年6月に来道と記録されている。(当時祐迨師は22歳、明治31年8月22日に長女が誕生していることから推察するに、結婚をして渡道したものか?)

二代目住職 川原 憲秀(かわはら けんしゅう)

富山県砺市福光町「宗善寺」の衆徒にして大正11年2月泰巖寺に入寺、その衆徒に転ず。

同年9月法灯を継ぎ、二代目住職となる。当時の発展に寄与。又、各部落に講を結び聞法布教に努め、又、日曜学校、声明会を結成するなど仏教の推進に努めた。

三代目住職 川原 宣昭(かわはら せんしゅう)

大正13年11月27日川原憲昭、き美よの長男として誕生。

昭和7年、半死の重病を患い、一年有余病床にあり小学校時代を二男と同級生として過ごした。

昭和18年4月中学4年を修して大谷大学予科に入学し、昭和20年3月予科を修了。

四代目住職 川原 興文(かわはら こうぶん)

能登半島の先端に位置する珠洲市折戸町の出身。大谷専修学院にて宣昭の長女川原章子と出会い結婚。

旭川別院17年勤務後、泰巖寺第4世住職を襲職する。春光台支院建設。本院移転事業を行う。

bottom of page